Com a vitória de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos, os principais temores de estrategistas democratas se confirmaram: o eleitor americano, frustrado com uma economia que cresce, mas não alivia seu custo de vida, puniu Kamala Harris pela gestão de Joe Biden —e os repetidos alertas a respeito do autoritarismo do ex-presidente não surtiram efeito em um eleitorado apático e pouco motivado.

As vulnerabilidades da campanha de Kamala eram conhecidas: a vice-presidente passou boa parte do período eleitoral se distanciando do chefe ou afirmando diretamente a quem quisesse ouvir que não era Joe Biden. Quando disse em uma entrevista que não imaginava nada que faria de diferente da gestão do presidente, a campanha de Trump recortou a fala e a utilizou em propaganda atrás de propaganda, exibidas à exaustão em estados-pêndulo.

Mas por que o status quo se tornou tão tóxico para a democrata se a mensagem de continuidade, atrelada a números positivos para a economia, poderia ter sido um ponto forte? Somente em setembro, o país criou 254 mil empregos, superando expectativas e derrubando a taxa de desemprego a 4,1% —no Brasil, é de 6,4%, segundo o IBGE.

Em um artigo de opinião no jornal The New York Times do último dia 24, o investidor e escritor Adam Seessel argumentou que a classe operária quer Trump de volta ao poder por uma razão muito simples: no seu governo, a situação financeira dessas pessoas estava melhor, e não há jornalista ou relatório econômico que possa convencê-las do contrário.

“Embora alguns problemas tenham raízes de décadas, os efeitos mais perceptíveis da crise econômica para a classe média e baixa começaram a ser sentido apenas nos últimos anos”, escreveu Seessel —é fato que os EUA viveram a pior crise de inflação em quatro décadas no período de 2020 a 2023, e as taxas de juros, ainda que baixas em comparação com o Brasil, afetaram trabalhadores que buscavam comprar imóveis em um mercado imobiliário cada vez mais restritivo no país.

“Estava tudo indo bem quando Trump era presidente. Agora, o preço dos ovos triplicou, os juros no financiamento do carro ficaram 50% mais caros, e as empresas começaram a demitir. Trump, para essas pessoas, é o candidato que vai mudar essa realidade”, opinou Seessel.

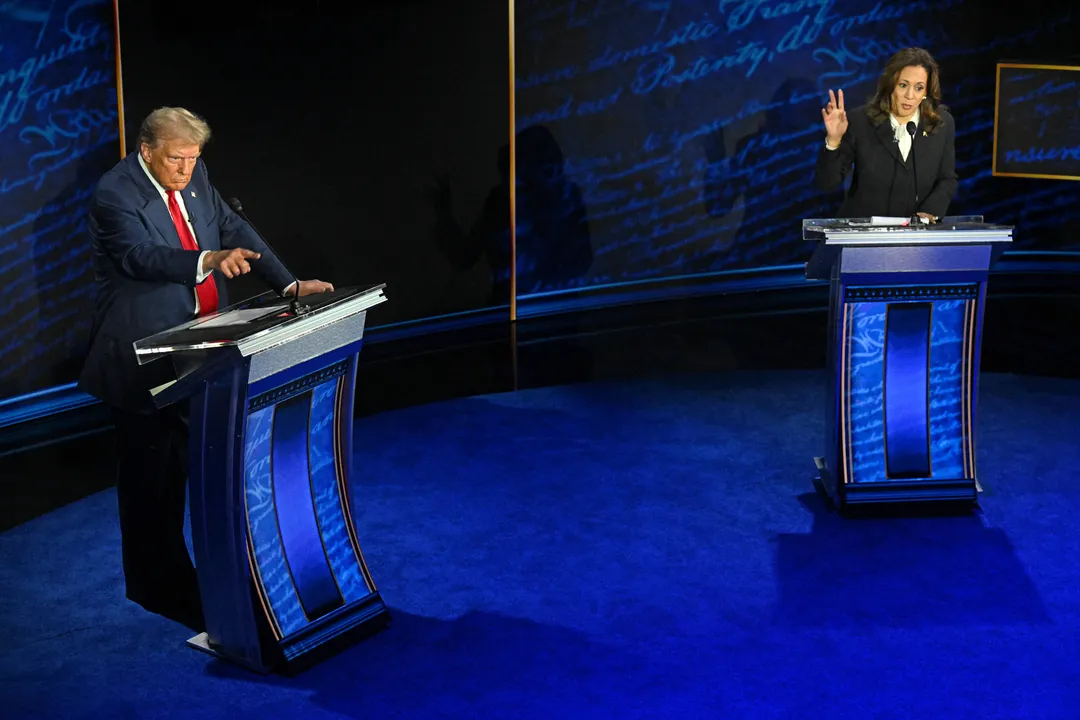

Muitos analistas haviam identificado que a economia seria uma questão vulnerável para Kamala. Para mudar de assunto, a candidata tentou lembrar ao eleitor quem é Donald Trump: um político extremista, um fascista, na opinião de ex-aliados e historiadores, e a pessoa responsável pelo fim do direito ao aborto.

Mas reportagens da imprensa dos EUA com apoiadores de Trump nos meses anteriores à eleição deram uma pista do que o americano médio achou do argumento de que o ex-presidente enterraria a democracia do país.

Quando questionados sobre as falas mais extremistas de Trump, como quando ele diz que será um ditador no primeiro dia, ou quando fala em prender adversários políticos, a maioria dos trumpistas simplesmente respondia não acreditar no seu candidato. Para eles, era tudo da boca para fora, discursos de campanha para mobilizar a base.

É muito provável que os americanos não consigam imaginar como se daria uma autocratização de seu país. E a insistência de Kamala de classificar Trump nesses termos pode ter gerado o efeito oposto —mais e mais, como escreveu o jornalista David Brooks, o Partido Democrata é encarado como o representante das elites, dos acadêmicos, da imprensa e de Hollywood, o partido de uma Hillary Clinton que desdenhou dos trumpistas às vésperas da eleição de 2016. Alertas dessas pessoas podem ter soado como chilique de gente preocupada com ideias abstratas, mas que não sabe quanto custa a manteiga no supermercado.

Atrelada à estratégia de apontar os extremismos de Trump estava a jornada de Kamala ao centro político. Se em 2020 Biden se vendeu como um dos poucos políticos que ainda conseguiam conversar com o partido oposto (uma promessa que o presidente não conseguiu cumprir), a vice-presidente tentou colocar isso em prática já na campanha, convidando uma série de republicanos para falar em seus comícios e apelar ao eleitor moderado.

A mais proeminente dessas figuras foi a ex-deputada Liz Cheney, atacada diretamente por Trump no último dia 31. Filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, um dos arquitetos da Guerra do Iraque, a republicana discursou ao lado de Kamala várias vezes buscando se dirigir às mulheres republicanas preocupadas com o discurso antiaborto de Trump.

Vozes mais à esquerda do cenário político americano apontam nessa estratégia um erro fatal, e possivelmente aquele mais responsável pela derrota de Kamala: a vice-presidente teria desprezado a base democrata, os eleitores que buscavam no partido uma visão progressista, e não centrista e praticamente indistinguível do republicanismo pré-Trump.

Para essa parcela do eleitorado, o principal problema de Kamala era não ter se distanciado do apoio inabalável de Joe Biden a Israel na sua guerra na Faixa de Gaza, que deixou mais de 40 mil palestinos mortos e 100 mil feridos. Ainda que insistisse em um cessar-fogo, a vice-presidente nunca colocou em jogo os envios vultosos de armas a Tel Aviv nem o apoio das Forças Armadas mais poderosas do mundo ao aliado —um aliado que, apontavam esses críticos, torceu nos bastidores pela vitória de Trump.

Quaisquer que tenham sido os fatores decisivos para a derrota de Kamala no último dia 5, os democratas terão quatro longos anos para remoê-los —um processo que começa agora, enquanto a euforia dos trumpistas é vista por todo o país.